光诱导力显微镜(PiFM)的表面检测灵敏度

Get the pdf download to your inbox:

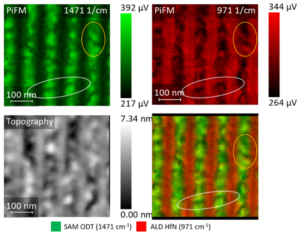

由于光诱导力(PiF)源于针尖增强场(其作用范围仅延伸至原子力显微镜针尖顶端约20纳米处),PiFM凭借其卓越的表面灵敏度与约5纳米的空间分辨率脱颖而出。本研究采用具有水平层状结构的聚苯乙烯-聚(4-三甲基硅烷基苯乙烯)嵌段共聚物(PS-PTMSS BCP)验证表面灵敏度。BCP样品能同时展现空间与深度分辨率优势,因其各嵌段组分厚度可通过分子量精确调控。如图1所示,该BCP的全周期L0约为22纳米。我们在硅基底上制备了两种样本:一种呈现PTMSS位于顶部的岛状结构(图1上行),另一种为PS位于底部的孔洞结构(图1下行)。

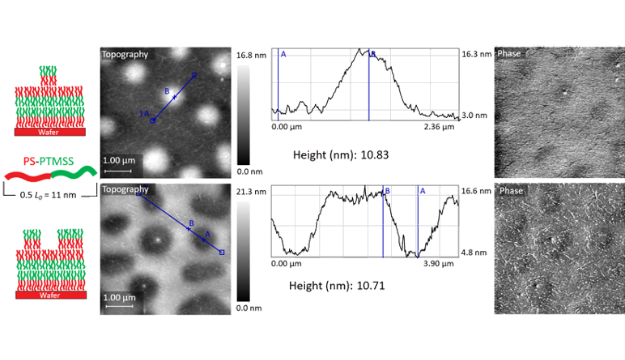

图2展示了传统原子力显微镜可获取的形貌与相图。需注意岛状结构的隆起高度与孔洞结构的凹陷深度均约为11纳米,符合全周期L0二分之一的预期值。尽管高度(或深度)参数可被确认,但AFM形貌与相图无法判定岛状结构顶部(或孔洞底部)由PTMSS(或PS)构成。事实上,很难找到能同时满足表面化学灵敏度与纳米级空间分辨率要求的分析技术,以揭示此类结构相关分子的化学本质。

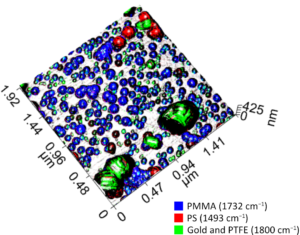

图2展示了1493 cm⁻¹波数处PS分子(红色标注)与1599 cm⁻¹波数处PTMSS分子(绿色标注)的PiFM图像,以及叠加在三维形貌上的复合PiFM图像(针对两种样本类型)。可见对于岛状结构(上行),PS分子(红)覆盖特征区域周边,而PTMSS分子(绿)覆盖特征区域本身;对于孔洞结构(下行),PS分子(红)覆盖特征底部表面,PTMSS分子(绿)覆盖周边区域。因此,即使所测表层仅5.5纳米厚且相邻区域埋深仅5.5纳米处存在相同分子,PiFM仍能精准识别不同区域的分子分布——这证明PiFM信号主要源自表层数纳米范围,尽管光诱导力作用深度可达约20纳米。

观察图2上行的PS(红色)图像,对比度似乎表明岛状结构未关联PS分子。但事实上,我们已知表面下5.5纳米处存在PS分子。若将AFM针尖定位于岛状结构顶部采集PiFM光谱,则应能同时检测PTMSS与PS的红外特征信号,因为光诱导力的作用深度可达约20纳米。

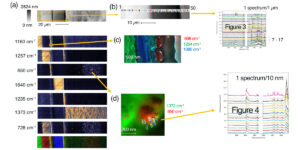

图3展示了两种不同双层样品的PiFM光谱:一种为聚苯乙烯(PS)覆盖聚(4-三甲基硅烷基苯乙烯)(PTMSS),另一种为PTMSS覆盖PS。可见当PTMSS层覆盖于PS之上时(蓝色光谱),PS的两个特征吸收带(1452 cm⁻¹与1492 cm⁻¹)仍可被检测,但与PS覆盖PTMSS的工况(橙色光谱)相比信号显著减弱。PTMSS在1599 cm⁻¹处的特征峰也呈现类似规律——当PS层覆盖于PTMSS之上时,其峰强度急剧下降。对于PS与PTMSS,当存在5.5纳米中间聚合物层时,峰强度均下降约80%,充分证明了PiFM卓越的表面灵敏度。

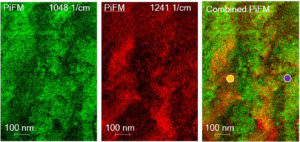

有机半导体二维晶体(2DCOS)因其在大面积柔性光电器件中兼具低成本优势而备受关注。图4展示了在聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)薄膜表面形成的2,6-双(4-己基苯基)蒽(C6-DPA)二维晶体的形貌图、1730 cm⁻¹与1519 cm⁻¹波数的PiFM图像及形貌截面轮廓。测得C6-DPA厚度约2.5纳米,表明其可能为单层结构。1730 cm⁻¹波数图像清晰凸显PMMA基底,而1519 cm⁻¹波数图像有效突出C6-DPA分布。基于PiFM卓越的表面灵敏度,即使对此类超薄层体系仍能获得两种材料的优异对比度。当放大至单个C6-DPA薄片时(图5),可观察到1519 cm⁻¹波段信号强度存在纳米级变化,暗示约10纳米尺度的化学分布差异。

感谢德克萨斯大学奥斯汀分校Michael Maher与Grant Wilson教授提供PS-PTMSS样品,感谢中国科学院化学研究所(ICCAS)江浪教授与肖明超博士提供2DCOS样品。

Interested in a niche application?

Ask us, we may have already studied it.